天神からほど近いところにある小高い丘、そこは「西公園」として親しまれています。

標高48メートルの丘の森は、特に桜の季節は山全体が淡いピンクの衣をまとい、「さくら名所100選」にも選ばれていますが、春夏秋冬、桃や海棠をはじめとした様々な樹々が花を咲かせます。

九州の商都である天神にほど近い場所に、こんなに自然豊かな場所が!

しかもこの「自然」、ほぼ原始時代から続いているのです。

福岡の森であり丘であり「島」である西公園

かつては荒津(戸)山と呼ばれれていた

西公園と名付けられたのは1900年のことで、それ以前は長く「荒津山」または「荒戸山」と呼ばれていました。

荒津も荒戸も、今でも地名として残っています。

昔の地名は、その場所の特徴をダイレクトに表していることが多いので、ここがどんな場所だったかは「読んで字のごとく」で荒い津(海)。

津とはここでは博多湾のことで、荒々しい海である博多湾が見える山、といった意味でしょうか。

万葉集にも荒津山が詠まれています。

神さぶる 荒津の崎に 寄する波 間無くや妹に 恋ひ渡りなむ

(神々しい荒津の崎に寄せる波のように、絶えまもなく妻を恋いつづけることであろうか)

土師稲足作?(736年に新羅の国に派遣された使節の一人)

荒津山は縄文時代から存在していた

かつて福岡市のほとんどは海でした。

かつてというのは、6千年もの時間をさかのぼった縄文時代のこと。縄文海進により、現在の海岸から数キロ、場所によっては数十キロあたりまでは海水が侵食していたといいます。

その後、海水が引くにつれて陸地が顔を出し、長い年月をかけて現在の地形になりました。

当時、天神や博多辺りはまったく存在していなかったということですね。

ところが、そんな気の遠くなるようなはるか昔から今に至るまで、ずっと存在していた場所があります。

それが、荒津山なのです。

荒津山は湾にぽつりと浮かぶ「島」だった

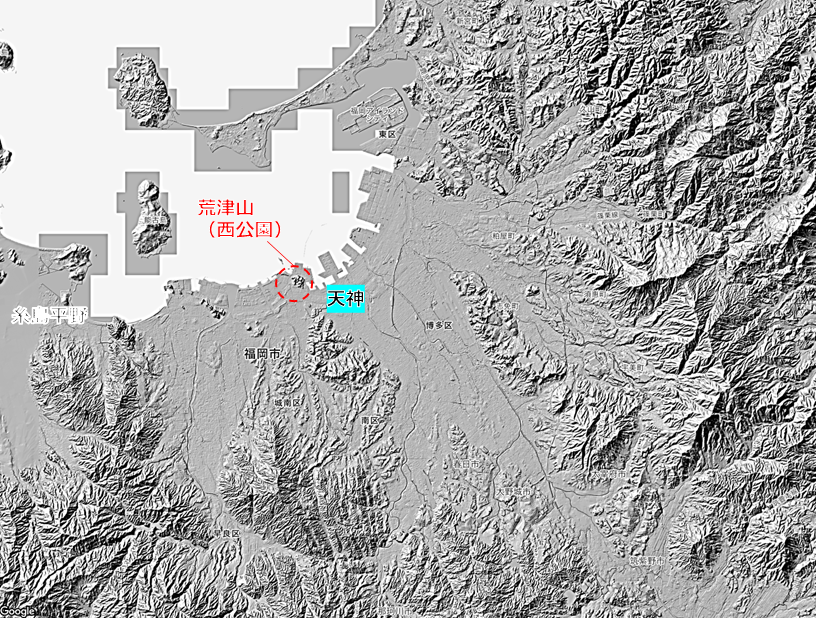

21世紀の福岡を「陰影起伏図」で見てみましょう。

おおざっぱに見ると、かつて海だった場所は今でもフラットなところが多く(天神とか博多駅、もしかしたらもっと広い範囲)、陸地だった場所は隆起しています。

もちろん、長い時間をかけて自然にあるいは人工的に地形は変わっていますが、隆起しているところが陸地だった場所、それ以外の場所が概ね海だった場所というざっくりとした地形は、6、7千年前から変わっていないようです。

こうしてみると、荒津山だけがまるで一層の小舟のように、博多湾にポツンと浮かんでいることがわかります。

荒津山は今のような陸続きの丘ではなく「小島」だったのです。

長い年月をかけて徐々に陸地とつながっていきますが、江戸時代の初期辺りまでは、西側の陸地からこの島まで細くつながった「半島」のような形でした。

奈良・平安時代には、荒津山は筑紫館(鴻臚館)の専用の港として、大陸との交易と防衛の重要な拠点となっていたと言われています。

荒津山から見えるもの

大陸からの訪問者を迎え入れてきた

荒津山が「荒い津」と呼ばれていたのは、単に「波が荒い」という理由だけではない気がします。

島の断崖絶壁に打ち付ける波も荒々しく、人々は恐怖を抱いていたのかもしれませんが、「湾」なので、それほど荒い感じはしません。

荒い、というのは、海の向こうに対する恐怖心からきているのかもしれません。

博多湾は、古くから大陸からの訪問者を迎え入れてきました。

招かざる客か、それともこの地に幸をもたらす者。

あるいは長く故郷を離れ、異国での苦労を乗り越え再びこの地に降り立つ者か。

浜辺に漂着する見慣れぬ道具や見慣れぬ人々を、博多湾は緊張しながら迎え入れてきたのでしょう。

始まりはいつも海から、大陸から、北西から…そんな時代でした。

荒津山に立つ人たち、海から荒津山を見つめる人たち、それぞれの視線が博多湾で荒々しく交差しあっていた、のかもしれません。

遠く志賀島と未来からの風

晴れた日には、展望台から湾を挟んで9km以上先の志賀島まで見渡せます。異国からの船は、志賀島と能古島の間をゆったりと進んできます。海の中道が海を遮るように長く伸びています。

西公園に吹く風は、空気の流れではなく過去から未来へ吹き抜けていく時間の流れのような気がするのです

ちなみに、博多湾には今も小さな島「ウキシマ」も浮かんでいます。無人島ですが、泳いで渡ることも可能です。

荒津山同様に古代からここにある島です。

戦いの光景も、荒津山は見てきた

江戸時代、荒津山と南側の赤坂山の間の砂地に、福岡藩主となった黒田長政が福岡城を構えました。

福岡城を築城する際、赤坂山を削った土砂と、大濠を作った時の土砂を使って土地を造成し、海だった場所は次々と陸地になり、荒津山のふもとは武家屋敷となりました。

この辺りには貝原益軒、中野正剛、中山平次郎ら中級武士達が住居を構えていました。

三代目黒田光之の時代には、浜に防波堤が築かれ福岡藩の港(波奈の港)として整備されました。(鎖国時代に唯一開かれた長崎港の海防のため、黒田藩の船団がここから長崎警備に出航した)

幕末には、異国船対策のため砲台(牛砲塔)が設置されていたことも。

この頃には、半島というより、博多湾に面する小高い丘となっていた荒津山の周囲は、少しづつ賑やかになっていきました。

太政官布告(公園令)の発令により、「荒津山公園」として整備されたのは1881年のこと。

そして今、西公園となった荒津山は大都会となり…と言うこともなく、発展していく周囲の光景を眼下に、今でものんびりゆったりと、訪れる人を出迎えてくれるのです。