- 大宰府と言えば「太宰府天満宮」の知名度が高いのですが、天満宮はこの地に左遷された藤原の道真公の死後に作られたもの。

- 飛鳥から平安時代頃のこの地には、西の都として栄えた大宰府政庁がありました。さらにそれ以前の弥生時代には、広々とした平野で稲作が行われ、もしかしたら邪馬台国があったかも、などという伝説もあります。

- 山に守られた古代からのパワースポットです。

大宰府政庁がここにある理由は行けば分かる

大宰府政庁が「西の都」だった時代

大宰府政庁とは、かつて(7世紀頃~12世紀頃まで)の西の都。

続日本紀には「人物慇懃にして、天下の一都会なり」と記され、今でも「都府楼」という華やかな地名も残っています。かつてはとにかく立派な都だったようです。

大宰府には、瓦を吹いた大陸風の建物が立ち並んでいたと言います。

そこでは規定されている50名に加え、その他の雑務に携わる者などを入れると、1000名を超える職員がいたといわれます。ちょっとした企業並みです。

政庁の東には「学校院」も設けられ、太宰府管内の軍師の生徒らが官吏を目指して、漢籍、算術、医学などを学んでいたとか。

その「跡地」となっているのが、大宰府政庁跡です。

ちなみに、藤原道真を祀る「太宰府天満宮」は全国的にも大変有名ですが、天満宮は道真の死後に作られたもの。

道真が左遷されてきた場所が、大宰府政庁なのです。

道真だけではなく、都からは大伴旅人や山上憶良をはじめ様々な人々が「転勤」で大宰府政庁で勤務していました。

大宰府政庁の場所

大宰府政庁跡は、広々とした公園のようになっており、かつての建物の「礎石」が残されています。

そして、すぐ目の前には、ずっしりと体を横たえている山。

その山「四王寺山」の南麓に当たる部分に、大宰府政庁はありました。

今では、当時の建物はすべて消失し、華やかだった時代を知るものは誰もいません…と思ってしまいますが、山だけはあの時代から今日に至るまで、ずっと大宰府政庁を見守ってきました。

逆に言えば、今大宰府政庁跡に立つ自分と、千年以上も昔にこの場所で生きていた人、どちらも同じ山の風景を見ているということになります。

山に見守られた平野がある、という、古くから変わらぬ事実が、ここに立つと実感できるのです。

また、大宰府政庁を見守っていたのは四王寺山だけではなく、西側には「基山」も見えます。

基山の方は、随分と宅地開拓が進み、山もかなり削られていますが、それでも平坦な台地の向こうに山の頂が見えます。

大宰府政庁はなぜ置かれた?

大宰府政庁のはじまりは7世紀にまで遡りますが、そもそも何のために作られたのか。

これを簡単に追ってみます。

異国との関係に翻弄された大宰府の歴史

百済が唐と新羅に滅ぼされ、日本に助けを求める(660年) ※百済と日本は親しかったらしい

↓

斉明天皇が筑紫(福岡)で百済の救援を指揮しようとするが、朝倉市の朝倉橘広庭宮で死去

↓

白村江の戦いで、百済・日本連合軍は唐新羅軍に大敗(663年)

↓

唐と新羅の攻撃に備えて対策しないと!

↓

・対馬壱岐、筑紫国等に防人と烽(とぶひ)を置く

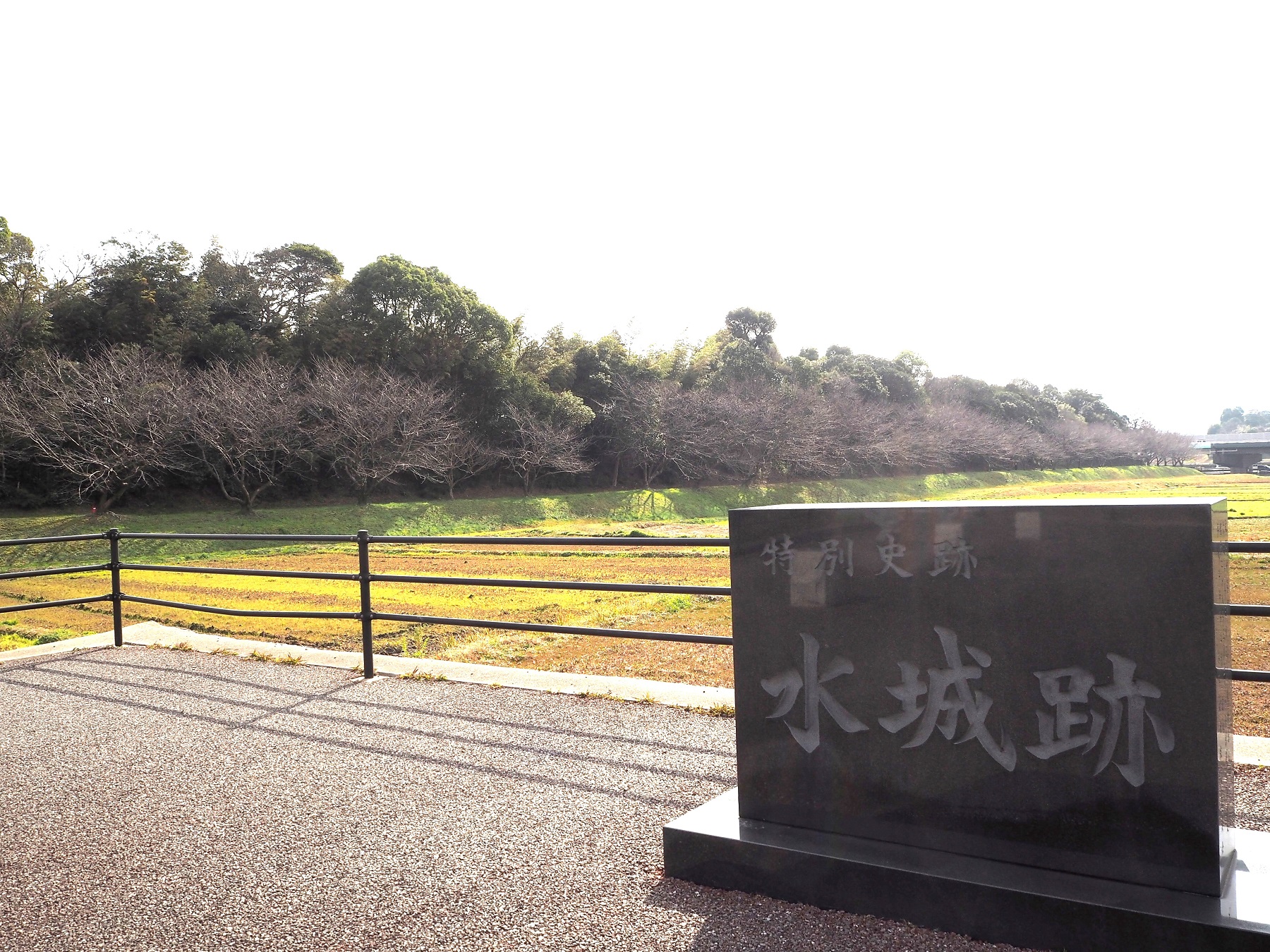

・筑紫に水城を築造

・百済の亡命貴族に大野城、基肄(きい)城を築かせる

と、福岡に防衛施設を色々と造る。

その流れから、大和朝廷によって「おほみこともちのつかさ(=大宰府)」は設置された。

大宰府の変化

とりあえず、唐や新羅からの攻撃に備えるため、まずは急ピッチで福岡は要塞都市化(?)し、大宰府も作られたわけですが、それからずっと防衛のための施設だったわけではありません。

太宰府の果たす役割は、歴史に翻弄されて変化していきます。

【防衛】異国の攻撃から日本を守る!

白村江の戦のあとは、上記にまとめた通り防衛のため。

【外交】異国からの使者を迎え入れる

外国(大陸や朝鮮半島)からの使節を迎え、また外国へ送り出すという対外交渉の窓口として。

博多湾のそばに設置された筑紫館(鴻臚館)が窓口となり、水城を通って使者たちは大宰府政庁を訪れました。

【九州の中心】地方官衙として九州全域を治める

8世紀に日本が律令国家へと体制を整えるに従い、大宰府は行政機関としての役割を果たすことに。

九州西海道九国三島を治める地方官衙として、西海道諸国の国司や郡司の選考権を持ったり、徴用などの税を九州中から集めるなど、500年にわたって九州全体を統括し、各国の内政に深く関わりました。

奈良や京都に次ぐ役所だったとか。

政庁の周辺には多くの役所が立ち並んでいたと考えられています。

西側の丘には「蔵司」の地名とともに礎石が残っています。

とはいえ…

都から任命された長官の帥は、実際には赴任せず、現地で府政に当たったのは権帥や大弐、次第に下級官人になっていたと言います。

次第に府官人の土着化や土豪の府官人化が進んでいったよう。

藤原道真が「左遷」されたのはこの時代。

この頃は、全盛期の華やかさは色あせて、道真の漢詩「不出門」でも「都府楼はわずかに瓦色を看」と謳われています。美しく塗られていた門や瓦の朱色や黒が、剥げて寂れ、侘しい感じになってしまっていたようです。

そんな田舎に左遷されてきた道真の無念は、こういった背景からもうかがい知れます。

【栄枯盛衰】消失、再建、廃絶…大宰府の終焉

941年、伊予の海賊藤原純友に攻められ太宰府は消失し、その後再建されました。今残っている礎石は、再建後のものです。

平安時代の後半は、平清盛や弟頼盛が大弐に就任し、貿易の権限を掌握しようとしました。平氏滅亡の後、鎌倉幕府(1180年~90年頃)の成立により、律令制下の太宰府はその機能を得ます。

しかし、その後いつしか大宰府は廃絶します。

そのはっきりした時期はわかりませんが、近年の発掘調査によると、12世紀の前半にはかなり荒廃していたのではないかと考えられているそう。

7世紀後半から約500年続いて太宰府はここに終わりを告げます。

【ブランド】廃絶後も大宰府の権威は残り続けた

建物としての太宰府は消失した後も、太宰府ブランド(権威)は生き続けてきたといいます。

南北朝時代には、懐良親王、菊地氏を中心とする南朝型の征西府が一時置かれたことも。

しかし、戦国時代末期には豊後の大友氏の家来である高橋紹運が島津氏に攻められて、 四王寺山腹の岩屋城で玉砕し、その後は一田舎の農村となっていたようです…

【ブランド2】そしてまだまだ続く大宰府…

大宰府政庁跡は、平成26年に国の特別史跡大宰府跡に指定され、整備されました。

とはいえ、今となっては礎石、及び古くからこの地を見守る山々だけしかない政庁跡、いわゆる「観光地」としてはちょっとインパクトに欠けるのですが…

2018年に発表された「令和」の年号、それはまさにこの地(で読まれた歌)が元になっているということで、一躍時の場所に…

歴史を重ねるたびに新しい伝説を作る大宰府政庁なのでした。

大宰府と和歌

700年代、大伴旅人(大宰帥)や山上憶良(大宰府の長官や筑前守)が大宰府政庁に派遣されます。

大宰府に赴任した役人たちは、滞在中には多くの和歌を詠みんだそう。

奈良時代末期には、和歌集「万葉集」が編纂が行われたとされていますが、そこには大伴家持が何らかの形で関わったという説が有力です。

万葉集には約4500首が収められていますが、そのうちう約320首が、彼らが作った歌をはじめとした歌人たちが筑紫で詠んだ歌。歌人たちは「万葉集筑紫歌壇」と呼ばれています。

大伴旅人が主催した「梅花宴」は、当時は最先端だったが「梅を愛でる文化」から名付けられた和歌の宴です。

という大昔の出来事が、21世紀に突如脚光を浴びることになりました。

当時詠まれたという

「初春の令月にして 気淑く風和ぎ 梅は鏡前の粉を披き 蘭は珮後の香を薫らす」

という句、万葉集に掲載されており、何とも雅やかな響きですが、これが元号の由来に!

この発想はなかった!と、非常に納得できるような、風格と新鮮さを感じさせる響きで、実は割と気に入っている人も多いのではないでしょうか。

日本史上初めて元号の出典が漢籍ではなく日本の古典となりました。

その発祥の地とされているのが坂本八幡宮で、歌碑も置かれています。

大伴旅人の邸宅の所在地がこのあたりだったから、というのがその理由ですが、九州歴史資料館の現地調査によって、その信ぴょう性がぐらぐら揺らいでいる、とのこと。

真偽のほどは不明ですが、このあたりの長閑で穏やかな空気と時間が「令和」という響きをまさに象徴している気がします。

ひっそりとしていますが、後方をどっしりとした山に守られ、陽光をいっぱいに受けている神社。

そこに流れる時間は穏やかで明るく、まさに「令和」の雰囲気です。令和の響きにふさわしい穏やかな空気と時間を感じることができます。

坂本地区は謡曲や歌舞伎、人形浄瑠璃で知られる苅萱伝説ゆかりの地でもあります。

大宰府と太宰府

実は大宰府には「大」と「太」の二つの漢字が使われています。

果たしてどちらが正しいのか…

正式な表記は、古代の印影では「大宰之印」となっていることから、「大宰府」であったと考えられていますが、奈良時代の文書では「太宰府」と表記されているものがあるとか。中世から以降は、ほとんどが「太宰府」という表記になっているとのこと。

今では、古代律令時代の役所、地名、遺跡などは「大宰府(「大宰府政庁跡」など)、中世以降の地名や天満宮は「太宰府(太宰府市)など」と表記するのが一般的になっています。

また、「宰府」とも呼ばれていたようです。