大宰府といえば太宰府天満宮が思い浮かびますが、7世紀ごろに異国からの防衛のためにこの地が選ばれ、やがては「西の都」と呼ばれるようになった平安時代には、天満宮は存在していません。

現在、学問の神様として受験生に大人気、観光する場所が少ないと言われる福岡の中で、最も有名な観光地として頑張っている場所、梅が枝餅におしゃれスタバに国立博物館と門前町でにぎわう太宰府天満宮は、一つの伝説から生まれました。

それが「菅原道真伝説」です。

菅原道真伝説をたどる

菅原道真伝説

菅原道真は優秀な役人、政治や漢詩の面で抜きんでた才能を持ち、時の宇多天皇にも重用され、右大臣まで登りつめました。ところが、道真公の異例の出世は醜い嫉妬に阻まれ、あらぬ疑いをかけられて、901年、西の僻地(大宰府政庁)に左遷されました。

そして、自分の無実を訴えながら2年間をこの地で過ごして亡くなります。

これが、道真伝説…ではなく、この史実に関して様々な物語が伝わっているのです。

道真が「寄り道」した様々な場所

大宰府に左遷された道真公は、船で博多に到着すると、陸路で太宰府へと向かいます。途中「道真が立ち寄った」という場所は、福岡の様々な場所に残されています。

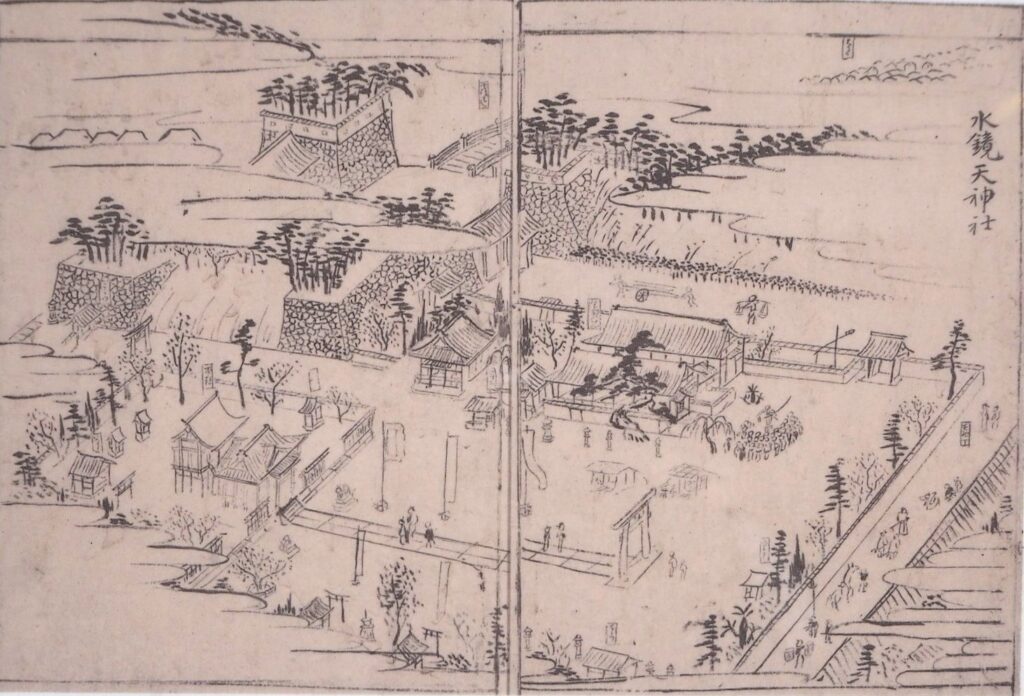

水鏡天満宮(旧:容見天神)

絶望を胸に抱えて博多に上陸した道真は、四十川(現在の薬院新川)の川面に映る自身のやつれた姿をみて嘆き悲しみます。その伝説にちなんで、建造されたのが水鏡天満宮。「海路の疲れにおやつれ給いし御相顔を鏡に映して御覧になった」と伝えられる鏡をお祀りしています。

1612年、黒田長政によって「水鏡天満宮」として福岡城の鬼門封じのため、現在の地に移転されました。

また、水鏡天満宮そばの綱敷天満宮は、道真が上陸した場所に作られた神社。船の綱を輪にして敷物をつくり迎え入れたとか。

水鏡天満宮は、雨の日に訪れるのが素敵。

両脇をビルに囲まれ、いかにも窮屈そうにたたずんでいる猫の額ほどのこの場所で、小さく足元に出来た水鏡に自分の姿を映してみたい。

水鏡に映るのは、失意と絶望の中にいる自身の姿なのか、それとも…。

お参りを済ませると、神社と隣のビルの間の狭い小路をのんびり歩く。レトロなレストランから流れる香りが嗅覚を刺激し、「生きている」自分を認識させてくれる。

平尾天満宮と野間八幡宮

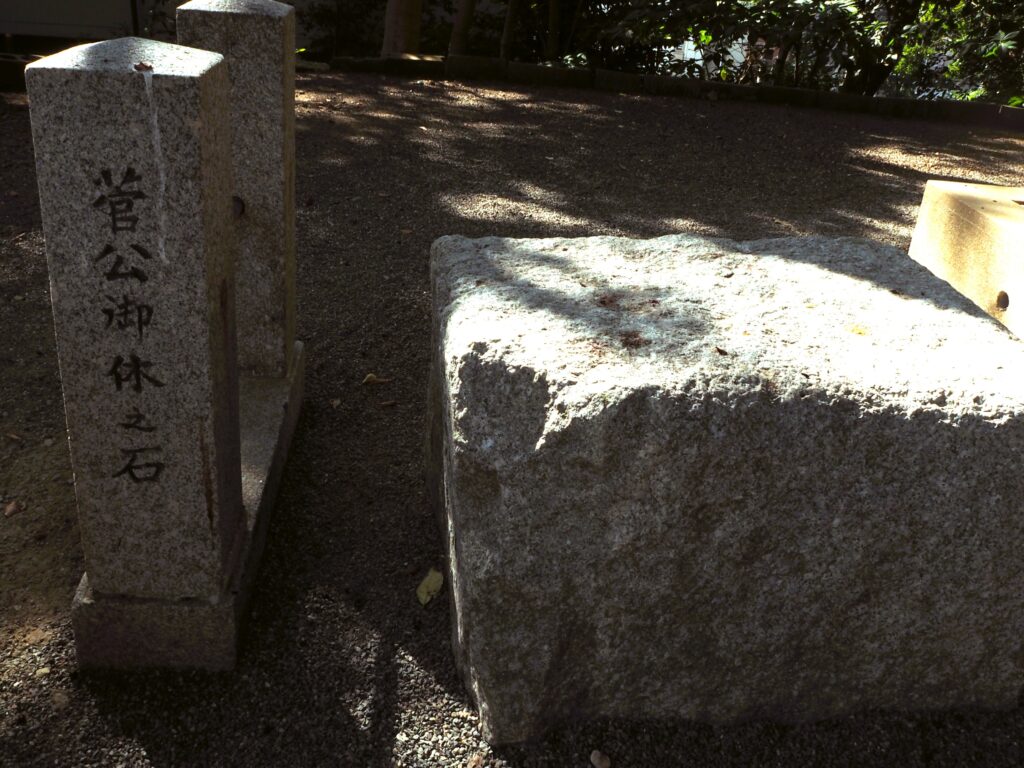

道真は、博多の街を見るために丘に登り、平尾八幡宮の石に腰掛けます。もともとは少し離れた場所にあった神社ですが、1986年に現在の地に移転されました。

野間八幡宮の境内に玉橋天神社があり、道真が憩われた地だと書いてあります。

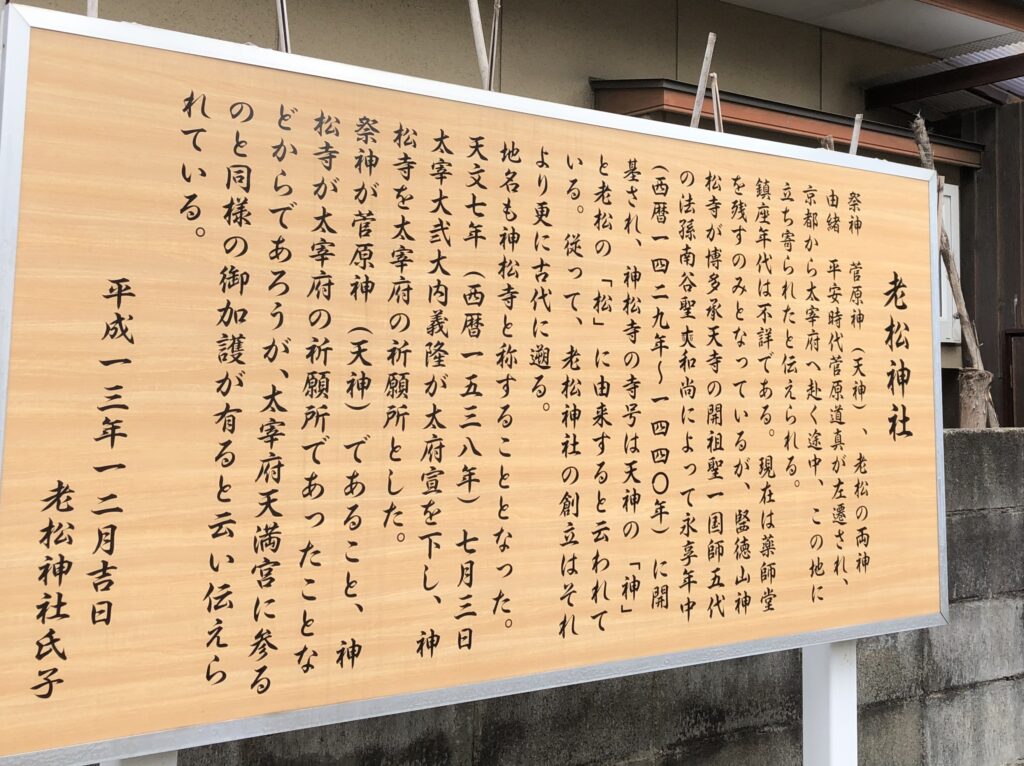

老松神社

道真が立ち寄ったとされる神社。

水城にも老松神社があり、ここは道真が博多から船で御笠川をのぼり、この神社近くの渡し場に上陸したと言われています。

※水城の「衣掛天満宮」では、道真が大宰府に入る前に衣を着替えてこの地にあった石と松にかけたという伝説も。

「道真が立ち寄った」と言われる場所は他にもあり、そのすべてが事実だとすると、かなり寄り道をしたことになりますが、せっかく福岡に来たのだから観光もしたかったのでしょう(?)

ただ、現在も確実に福岡に残り、大きな影響を与えているのは、九州を代表する都市「天神」の名前が伝えています。

「天神」、これは道真のことです。

京への別れと飛梅

道真は京を去るとき、紅梅般の梅に別れを惜んで句を読みます。

「東風吹かぱ 匂ひおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ」

梅の花よ、私が京を去っても、春になったら花を咲かせておくれ――。

どれほどの未練と悔しさを、可憐な五つの花びらに託したことでしょう。

そして、その梅は道真を慕って大宰府まで飛んできたといいます……

という伝説は今、「飛梅」として大宰府に残っています。

福岡で「梅」は、「とびうめ国体」などの行事でその名を拝借したり、何だかんだとは福岡人にとってなじみのある花となっています。

榎寺伝説と「不出門」に記された名称

道真の大宰府の生活は悲惨なものでした。

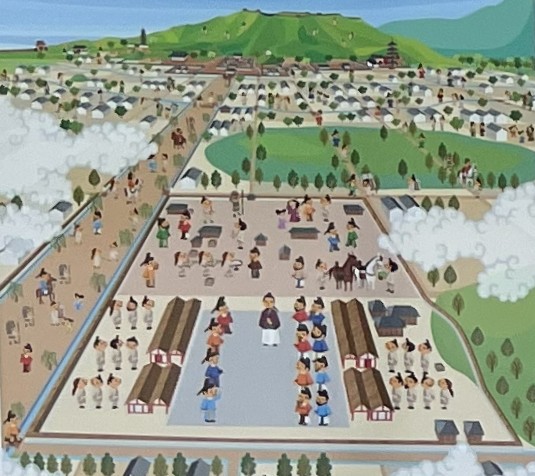

当時の大宰府は寂寥とした何もない場所だったといいます。華やかな都での暮らしとは打って変わり、荒野にポツリと建てられた太宰府の官舎を出ることも許されませんでした。

政務の実権を持つこともなく、来る日も来る日も閉ざされた空間の中で謹慎の生活を送り続け、都に戻ることのないまま、約2年後に生涯を閉じます。

道真は、門を出ることをできないわが身を嘆いて漢詩を詠んでいます(『不出門』)。

句中の「都府楼(現在の西鉄電車の駅名)」、「観世音寺」は現在も残っています。

「不出門」

一從謫落在柴荊 万死兢兢跼蹐情

都府楼纔看瓦色 観音寺只聴鐘声

中懐好逐孤雲去 外物相逢満月迎

此地雖身無檢繋 何為寸歩出門行

一度官職を追われてあばら家に住んでから、万死にあたる罪に恐れ、身の置きどころのない気持ちだ。

都府楼(太宰府)の瓦を、遠くに眺め、観音寺の鐘を、ただ聞くばかり。

雲が流れ去るのを追うような心持でも、外側の世界に対しては、満月のような円満な心で接しよう。

この地で身柄を拘束されているわけではないが、わずかな距離でも門を出て行くことなどできやしない。

天拝山(現:天拝山自然公園)

道真が自らの身の潔白を京へ訴えるため、100日間、山(標高258mの天拝山)に登りました。

軟禁されていたといわれる道真が、日々登山ができる環境であったかどうかは不明ですが、少なくとも身近に山を仰ぎ見ていると、何かしら思うところはあったのではないでしょうか。

実に悲惨な伝説ですが、道真が本当に来る日も来る日も都とへと思いを馳せて日々を過ごしていたのかどうかはわかりません。

確かに都のような洗練された場所ではありませんが、もしかしたら、静かなここでの暮らしに喜びも見出していたかもしれません。

そうあってほしいと思います……が、悲劇に仕立て挙げられたからこそ、その後の伝説が意味を持ってくるのです。

天満宮へ

道真公の死去以降、次々と災難が都に襲い掛かることになります。これは道真公の「たたり」だとされ、死後20年後の923年、醍醐天皇は道真をもとの官職に戻し、993年に、一条天皇によって、正一位左大臣、太政大臣が贈られ、道真は天満大自在天神(天神さま)と崇められるようになりました。

道真公の墓の上に建てられたのが、のちの大宰府天満宮です。現在の本殿は、1591年の建築。

優秀だった道真公にならって、学問の道を目指す者が頼る場所となっています。

※太宰府天満宮の場所にはもともとはお寺(安楽寺)があり、その境内に太宰府天満宮が造営されました。明治維新による廃仏毀釈によって安楽寺は廃寺になり、現在では太宰府天満宮だけが残っています。

太宰府天満宮の今

太宰府天満宮

本殿(五間社流造り、檜皮葺き、正面には唐破風上の向拝が付く桃山時代の豪壮華麗な様式)をはじめとして、太宰府天満宮は広い敷地に見ごたえがある建造物などがたくさんあります。

「心」を象った心字池にかけられた三つの橋(手前から過去、現代、未来を現し、三世一念の仏教思想を残したものと伝わる)を渡って、神聖な気持ちでお詣りしましょう。

大宰府は梅だけではなく、春には桜、初夏には菖蒲、秋には紅葉と、大宰府どんな季節にも美しい日本の光景を見せてくれます。

平安以降の変遷

- 南北朝時代以降

- 五条地区周辺には商工業の街並み。六座(鋳物座、米屋座、染物座、相物座、細物座、鍛冶屋)が現在も天満宮に「竹の曲」を奉納。(福岡県の無形民俗文化財)

- 江戸時代

- 太宰府天満宮とその門前町は宰府詣りの人々で賑わいを見せた。宰府宿は筑前二十一宿の一つ。大町地区を中心に旅籠が立ち並ぶ。お潮井(三浦潮井碑、三浦の碑:三浦(伊勢の二見ヶ浦、紀伊の和歌浦、筑前の箱崎浦)で身を清め、4つの構口から町へ入る。

- 幕末

- 京都を追われた三条実美ら五卿が、長州を経て、太宰府へ移された。延寿王院に滞在し討幕運動の拠点となる。1867年に京に戻るまでの3年間、現在の太宰府天満宮宮司邸「延寿王院」に住いを与えられた彼らの元に薩摩や長州の勤皇志士たちが出入りする。西郷隆盛、坂本龍馬らの志士が訪れる。

太宰府天満宮の門前町

宰府の町は平安時代に宮と共に発展しました。

- 門前六町(三条、連歌屋、馬場、大町、新町、五条)

- 天満宮の西側には、「町屋」と呼ばれる商売と住居が一体となった景観。平安後期から建物が増え、鎌倉時代に建物や井戸が次々と作られていった。

- 甘木屋:明治21年に建てられた木造三階建ての建物。

- 小鳥居小路:江戸~明治にかけての漆喰塗の町屋が点在。

- 大町:昔、旅籠だった建物が残る。

- 溝尻構口あと

- 藍染川:中務頼澄と梅壺の秘話が残る小川。歌枕として「伊勢物語」「五撰和歌集」「拾遺和歌集」など多くの和歌に詠みこまれる。

- さいふまいりの道

- 岩踏川:昔の岩踏川周辺の御笠川の名称。

- 西正寺:岩屋城落城の前夜、高橋紹運に念持仏を託された家臣によって建立。

- 溝:平安時代の終わりごろ掘られる。太宰府天満宮と町場との境界線。「幸ノ元溝尻水路」から取水し、生活や防火、農業用水に利用される。現在も農業用水。

大宰府政庁あたりの平安(観世音寺、筑前国分寺)

光明禅寺

太宰府へ向かう参道を、ふと寄り道。ほどなく現れるのが光明禅寺。年中華やかな大宰府の雰囲気とは違い、ひっそりとした佇まいに心落ち着く場所です。

1273年、円爾(聖一国師)の門下にあった鉄牛円心によって建立され開山されたと言われています。

江戸時代には太宰府天満宮の緇素(しそ・天満宮に仕える人々とその家族)の菩提寺として、1616年に再興、1856年再営された天満宮の結縁寺です。

観世音寺

源氏物語の「玉鬘」の巻にも登場するお寺。天智天皇が、母君斉明天皇の冥福を祈るために発願し、7世紀後半に造営が開始されたと言われています。聖武天皇の746年に完成。

見どころは梵鐘と収蔵庫。

収蔵庫は、1959年に作られた新しいものですが、中には仏像がずらりと並んで圧巻! 平安時代から鎌倉時代にかけての仏像16体や、5m前後の観音像、重要文化財の品々が収容されています。仏像の多くが樟材で造られたのも九州の特色だそう。

戒壇院

僧尼として守るべき戒律を授ける場所。奈良時代、観世音寺に置かれ、761年当時、日本に3ヶ所だけの戒壇の一つでした。「府の大寺」として大伽藍を誇っていたそう。江戸時代に観世音寺を離れ、現在は禅寺となっています。。

筑前国分寺

奈良時代に聖武天皇は全国に国分寺・国分尼寺を建てましたが、ここもその一つ。塔跡の見事な礎石と講堂跡、金道、後に建てられたお堂の中の平安時代後期の伝薬師如来があります。

二日市温泉

開湯は奈良時代。歴史上の記録では、万葉集に収められた大宰帥・大伴旅人の詠んだ歌に初めて記されています。立地は大宰府政庁における四神相応の南の朱雀に比定されるとも言われます。江戸時代には、筑前藩主黒田氏専用の「御前湯」が置かれ、「二日市温泉」と命名されたのは、1950年のこと。昭和天皇、夏目漱石、美空ひばりといった著名&高貴な方々も利用したとか。