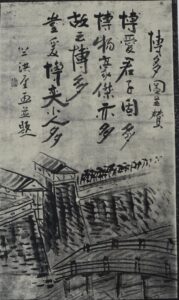

江戸時代に存在していたとされる福岡城。

今では当時の姿はほぼ消滅し、城跡として現代の時間を生きています。

散歩するのに程よい広さの「福岡城址」ですが、かつては九州最大の城だったといわれています。

今、国の史跡に指定されている部分だけでも総面積は48万平方メートル、城下まで加えると248万平方メートルもあったとか。

お城というと「お城(天守閣があれば最高!最強!)とその周辺(主にお堀で囲まれている部分)」と思われがちですが、城下町を含めてお城だともいえます。

九州の商都である「天神」、周辺の「大名」「赤坂」には、今でもわずかに江戸時代の名残が残っています。

お城はどこからどこまで? 門とお堀が「福岡城」を囲む

福岡城の範囲

福岡城は地理的に、北と西は海、南は山に囲まれ、東側は今の天神辺りまで城下町が広がっており、その先は川で「行き止まり」状態になっていたので、「ここまでがお城で、殿様や武士が住む場所」と感覚的にわかりやすかったのではないでしょうか。

城下町は「武士の街」で、〇川を越えた東側(博多部)は「商人の街」という認識でした(…「でした」と過去形にしたいところだが、実は今でも博多部ではその意識が強い)

5つの門

城下町の郭内と外部を区分するのは、桝形門、数馬門、薬院門、赤坂門、黒門の5つの門でした。

中でも那珂川岸の桝形門は福岡と博多を区分し、門は城の構えのようになっていたそう。幕府の巡検使が「これは城の構えか」と尋ねると、「いいえ、福岡の構えでございます」という答弁をしたという記録が残っているとか。

廃藩置県後の1876(明治9)年、区政変更により福岡博多は合併して福岡になり、1888(明治21)年には門は撤去され、翌年、福岡市が誕生する。

- 赤坂は、今では完全にフラットな土地になっていますが、かつては丘陵地(警固村)で「坂」だったそう。「赤坂へ行く道にある門」として存在していたのが、今でも名称が残っている「赤坂門」。

- 赤坂という地名が登場したのは古く、元寇(1274、81年)について記された「蒙古襲来絵詞」。「竹崎季長が住吉から赤坂を経て進撃し、元軍は麁原(現:祖原)と別府の方へ退き、鳥飼の塩屋の松のあたりで激戦した」という記述もあるとか。

お堀

お城の周囲には、今では一部のみ堀が残されていますが、かつてはもっと広い範囲までお堀がありました。

- 肥前堀

- 肥前とは佐賀の鍋島藩のこと。この名称は、関ヶ原の戦いの際、鍋島藩は西軍に味方したにも関わらず、黒田如水と長政の恩情で取り潰しを免れたため、そのお礼として掘ったから、とされている。(佐賀城にも筑前の者が掘ったとされている堀があるとか)

- その場所は現在は埋められて道路になっているが、天神地下街の「石積み広場」で肥前掘がデザインされた壁を見ることができる。

- 外濠

- 東側の外堀は人工的に堀ったものではなく、もともと存在した那珂川を利用。

- 黒田如水は、那珂川の東にある石堂川(御笠川)沿いにも12の寺を配して石垣を組み、築地を打ち立てて城壁とした。商人の町だったはずの博多の町も城内と考えていたとか。

かつての城下町

江戸時代の福岡の道と町

江戸時代は全国的に街道の整備み、徒歩、駕籠、馬が盛んに往来しました。明治時代に入ると、馬車、人力車、大型の荷馬車などが行きかうようになりました。

それを助けた道の一つが唐津街道。東は北九州市小倉から西は佐賀県唐津までを結ぶ、北部九州の大動脈でした。参勤交代にも使われ、当時はさぞかし賑やかな大通りだったことでしょう。

お城に仕える家臣たちが暮らす武家町は、現在の天神中央公園、天神町、大名町、因幡町、土手町、大名にかけて広がっていました。

荒戸一帯には中級の馬廻りの家臣、唐人町界隈と薬院付近にはそれより下の位の武士、地行、春吉には足軽が住んでいたとか。

武家町だった大名

かつての武家町だった「大名」は、現在もそのまま地名として残っています。

名前の由来は読んで字のごとく、大名家臣(その中でも特に、筆頭家老の三奈木黒田家はじめ家老級の重臣)住んでいたからだといわれています。

現在の大名の道は、わざと秩序を乱すように入り組んでいます。広い通りから脇道に逸れると、どこへ導かれるのかわからず、再び同じ道に出るためには、ずいぶんと遠回りをしなければならないことも。

これは武家町だった頃の名残だとか。

城下町の道路は、福岡町の防衛が主眼に置かれていたため、攻撃された際に敵がまっすぐ進めないように様々な工夫が凝らされていました。

狭い道路、随所に設けられた丁子路、鍵型路、袋小路。要所に門が築かれ、相当に堅牢な守りだったようです。

現在は、福岡初のラグジュアリーホテルである「リッツカールトン」が街を見下ろし、「大名」の名にふさわしい風格を備えているようです。

ただし、ホテルやいくつかの現代的な建物をのぞけば、大名は今でも古い時代の雰囲気を残しています。

店の入れ替わりも激しく、次々と新しい店が進出してきては消え、先進的である一方、あちこちに止まった時間も転がっている大名の町。まさに福岡の持つ「破壊と再生」の歴史が凝縮されている場所です。

その一つ、かつて染物をする人たちが住んでいた「紺屋町」は、今でもその名を残し、入り組んだ大名の街を残しています。

天神は城下町の端あたり

「天神」とは菅原道真に由来する地名です。

大名ほどではないにしても、一応城下町の一部なので、そこそこの賑わいを見せていたのではないでしょうか。

- 伊藤伝右衛門別邸跡(現在の昭和通り)

- 妻白蓮のために屋根を銅で葺いた赤銅御殿と呼ばれる。今でもレンガの一部を見ることができる。

- 黒田家別邸(現在の福岡市消防本部)

- 明治維新後に福岡城は日本陸軍の駐屯地となったため、この場所へ移築。武具櫓、潮見櫓などが移されたが後に陸軍の宿舎となり、戦争で焼失。

また、唐津街道よりも北(現在の昭和通り)は「六町筋」と呼ばれる商人の町。六町筋は、中名島町、上名島町、呉服町、本町、大工町(岩田屋の前身の呉服商岩田屋があった場所)で構成されています。

そのほか、材木町、東職人、箕子町、西職人町、鍛冶町など職人が住んでいた町も周辺にあったといわれ、江戸時代には活気を見せていたのではないでしょうか。

福岡、いや九州の商都「天神」。「都会」であるこの街ですが、車が走りにくいことでも有名です。道路がきちんと区画整理されていないため、道がぐにゃりと曲がっている部分がいくつもあります。

その一つが天神西交差点西鉄グランドホテル前。

それは古い時代の道路事情のせいでもありますが、心温まる物語も隠されているそう。

この道はかつては「かぎ型」に屈曲し、東西が萬町で筋違いになっていました。

明治の末、天神町から大名町まで市内電車の線路を敷く計画が立てられますが、当時、萬町交差点の角地には赤レンガ造りのカトリック教会の聖堂がありました。移転を迫られたベレール神父は教会の経存続を訴え、結局、教会の土地は削らずに線路が敷かれた、とのこと。

列車も走りにくく、この場所の線路では車輪とレールのきしむ音が響き、時には脱線することもあったりしたそうですが、町の人々は「ベレールさんの曲がり角」と親しみを込めて呼んでいたという。今ならクレームが殺到していることでしょうが、大らかな時代だったのです。

今では件の教会は移転していますが、大名カトリック教会が同じ場所でこの地を見守っています。

福岡・天神のお寺と神社が今でも街を優しく見守る

警固神社

- 天神のど真ん中にある警固神社は、福崎(のちの福岡城の本丸にあたる場所)にありましたが、福岡城築城のため、17世紀初頭に福岡藩初代藩主・黒田長政が、現在の地に移転させました。神社は長政から神領80石を拝領し、歴代の福岡藩主からも種々の奉納を受けています。

- その頃からこの辺りは徐々に武士の街として発展し、やがては大きな町へと変貌していきます。現在では江戸時代の街並みはすっかり消え失せてしまいましたが、神社の境内には「東職人町」や「上名島町」などの旧町名を刻んだ石柱が建てられ、後世の当時の名残を伝えようと頑張っています。

- 神社のはじまりは、200年頃、福崎の筑紫岩のほとりに3柱が化現し、260年代頃の神功皇后による三韓征伐の際、皇后の船団を守護し、勝利に導いた警固大神を福崎の地に祀ったことからとされています。

- 「警固」の名の由来は、6世紀頃からに存在していたとされる外交使節「鴻臚館」が、敵(今の挑戦や中国)から日本を守るために設けた「警固所」に由来するとか。

- 本殿に警固大神(神直毘神・大直毘神・八十禍津日神)、相殿に建角身神・豊玉姫命・神功皇后・応神天皇を祀っています。

都会のど真ん中に位置する警固神社は、神様を奉り、祈りをささげるための神聖な場所というよりも「集い」を感じる場所。

2022年には全面的にリニューアルされ、敷地にはおしゃれカフェや会議室、足湯まであり、人々の集いの場を作り出しています。隣接する「警固神社」は、時には警察も介入するような騒ぎになることもありますが、それも人々の「集い」の結果。

もしかしたら、これこそが神社の本当の姿なのかもしれません。

人々が集まる場所、魂が惹きつけられる場所…「神」というものがいるとするなら、そんな場所にいるのではないかと。

小烏神社

- 鎌倉時代には「古烏大明神」と呼ばれ、古くから薬院の地に鎮座する神社。(明治時代より薬院村社:当時の役員村は、古小烏、南薬院、汐入町、原の町、上出口町、中出口町、岩戸町、中庄町、小森町から構成)。

- もともと神社があったのは、現在では高級な情緒漂う雰囲気が流れる古小烏町だった。福岡城が築城される際に、警固神社と小烏神社が現在の警固神社の場所に移設及び合祀された後、小烏神社のみが現在の場所に分離されました。

- 祭神は「建角身神(神産霊神の孫神)」。地方開拓の産霊祖神として、現在では家内安全、商売繁盛、子供の守り神として、地域住民からの信仰を集めています。

黒田家に由来するお寺

勝立寺

- 黒田長政が、没収したキリスト教会の土地を、僧侶に与え建立させた。名称の由来は、宣教師と僧侶が問答を行ったことからきたと言われています。

- 西南戦争の鎮圧のための鎮撫軍の本営が置かれたことも。

- 元禄時代から「かぼちゃ大祭」が夏至の日に行われています。

少林寺

- 1604年建立。栄姫(家康の長女で長政の正室)の遺髪が収められ菩提所となっています。

- 福岡藩尊攘派の志士「月形洗蔵」の墓があります。