博多の町についてのご紹介…と言いたいところですが、そもそも博多ってどこ? 定義ってあるの? 実はわかりにくい「博多」という場所。

破壊と再生を繰り返してきた博多の町で、豊臣秀吉が街づくりを行った頃の面影を探していきます。

博多の定義、博多ってどこ?

博多(はかた)の語源

「博多(大津)」という言葉が初めて現れた文献は、「続日本記(759年)」と言われています。(太宰府の報告に「異国の侵攻に備えて博多大津の警固を厳重にしなければならぬ」とある)

博多の語源は「羽形」「泊潟」「羽片」「葉形」などの他多くの説があります。「海域、土地博く、人、物産多し」で「博多」という支持が多いようです。

で、博多ってどこなのでしょう?

実は、一口に「博多」と言っても、人によって状況によって、様々なエリアを指すことが多いのです。

博多を定義してみる

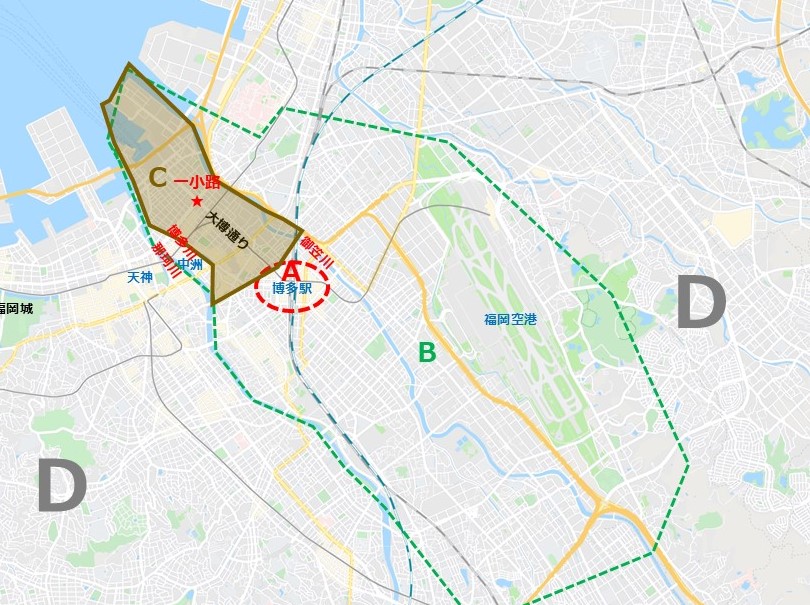

というわけで、まずは博多とはどこなのかを決めておきたいと思います。

- 博多とは、「JR博多駅」およびその付近のことである。少なくとも福岡では「博多」=「博多駅」で話が通じる場合が多い。

- 博多とは、博多区のことである。行政的な区分ではこれで一切の間違いはない。

- 博多とは、南は博多駅あたり、東は石堂川、西は那珂川の間にある地区のことである(ちなみに北は博多湾)。秀吉の時代から「武士の町」が「福岡(今の天神から大濠公園あたりまで)」、「商人の町」が「博多」という位置づけである。そんな昔のことを言われても…と思うが、実は21世紀の現在も、この地区のみを「博多」と称することも多い。「世界遺産登録もされた「博多祇園山笠」は、あくまで「博多」の祭りである。

- 博多とは、福岡のことである。多分、そう思っている日本人はとても多く、「博多市」があると思っている人もいる。

正直なところ、上記のすべてが正解でよいと思っています。

言葉の定義は辞書ではなく、使っている人間たちが決めるものだと考えているので、本来なら最も正解から遠い「4」でも、誰かにそのイメージがぴったり伝われば、それで立派に言葉の定義を果たしたことになると言えるとも思います。

ただ、このサイトでは博多の定義は「3」にします。

博多の成り立ちを考えると、実際にはこれ以外にあり得ないと思うからです。

とはいえ、日常会話で「博多」を使う時は、「1」の意味が最も多いのですが。

博多を区切る川~那珂川(に博多川も添えて)と御笠川

博多エリアは二つの川(那珂川と御笠川)によって東西から挟まれています。(地図は本ページの下にあります)

那珂川~河口は都会の雰囲気が漂う

福岡地区(今の天神)と博多を分ける那珂川。

南西の脊振山に源を発し、いくつかの支流にわかれ、博多のあたりまでやってきたかと思うと、いったん「キャナルシティ博多」近くから「中州」で二手に分流します。中洲の東側は「博多川」と呼ばれています。

現在私たちが目にする福岡の市街地の基礎は、ほぼ江戸時代に人の手によって築かれました。

都心を貫くその河は、大河というほどでもない二級河川で、立ち並ぶビル群や橋や街路樹を水面に移しています。

この辺りは川の河口にあたり、流れはまもなく海へと注ぎこみ、海は遥かな異国へと続いていくのです。(だから、博多は古くから異国となんやかんやあったのですが)

御笠川(石堂川、比恵川)~古い博多の町の雰囲気を残す

もう一つの川、御笠川(別名:石堂川)は古くは比恵川とも呼ばれ、南東の宝満山に水源を発します。

宝満山と言えば、学問の神菅原道真公が左遷された「大宰府政庁」、元号「令和」のゆかりの地「坂本八幡宮」、また「鬼滅の刃」の舞台とされている「竈門神社」など、古今注目を浴びることの多い神域を守る山とされています。

特に四神相応の思想においては、大宰府政庁の東側(青龍)に比定されています。

御笠川の名称の由来は、日本書紀にも登場する史跡御笠の森/御笠森(大野城市)に由来するとか。

戦国時代末期に作られた現在の「博多」

那珂川と御笠川、博多はこの2つの川に守られながら歴史を刻んできました…

と、言いたいところですが、実は現在の御笠川は人工的に流れを変えられたもの。

かつて博多は箱崎と陸続きで、河口は現在の博多駅北の地点から南西に流れを曲げ、現在のキャナルシティ博多の近くで那珂川に流れ込んでいました。

1500年代末期、大友宗麟が博多を支配していた時代に、洪水対策のため、博多湾に直接そそぐように大規模な治水工事が行われました。そしてオリジナルの御笠川は、「房州堀」として博多の街を囲んでいました。

この辺りのエピソードは、貝原益軒の「筑前国続風土記」に登場します。

- 近世、博多が環濠都市だった時代、北縁は海、東・西は川に囲まれており、南縁に作られたのが房州堀だった。

- 堀は石堂川から鉢の底川(那珂川の支流)に至る(幅約20~30m、長さ約900m程度)

- 房州堀のほかにも宗也堀、大屋堀(太屋堀)、古屋堀などもあったとか。

- 萬行寺裏に今でも遺構が残っている。

- 萬行寺や櫛田神社の西側の入り江地帯(合流点)はすり鉢の底のような沼地だったとのことで、今のキャナルシティや下照姫神社付近に鉢底川の名前が残っている。

中世から近代までの博多の破壊と再生

大陸(朝鮮半島)に近く、都からは弥生時代あたりから何かと目を付けられ、抑え込まれていた福岡という土地。

けれども、破壊されるたびに再生され、今でも常に破壊と再生を繰り返しています。

中世の博多は、のびのび自由な貿易都市

- 中世、博多津(港)は、南蛮貿易が盛んな国際貿易港で、銀を輸出することで栄えていたそう。有力な博多商人たちを中心とした月役(後の年行司)などの自治組織が確立され、大阪の堺と並ぶ自治都市でした。

- 当時のメインストリートは、現在の呉服町交差点付近あたりで、町には1万戸ほどの家々がごちゃごちゃした状態で立ち並んでいたようです。

- 1582年に描かれた地図「中国図」では、製作者(ルドヴィコ・ジョルジオ)により、博多は「FACATA」と記されています。

戦国時代、博多は混乱に巻き込まれる

- 戦国の群雄割拠の時代になると、豊かな博多の地は、貿易による利権を求める大名らの争奪のターゲットに。中国の大内氏や毛利氏、そして豊後の大友氏、肥前の龍造寺氏らが次々と進攻し、博多の町は何度も戦火に男舞われることに。

- 1585年 関白秀吉が島津氏と大伴氏に対し「九州停戦令」を発令。また薩摩の島津氏は、1586年、九州統一を目指して北上を開始し筑前の城を落としますが、大友宗麟の助けを求めれた豊臣軍の毛利勢が進軍してくることに。それを知った島津軍は立花山城を落とせぬまま、筑前からの撤退を余儀なくされます。

- 1587年、秀吉の本軍が九州に上陸すると、島津氏に従っていた北部九州のほとんどどの諸将、国衆は豊臣軍に帰参。抵抗していた秋月氏と原田氏も制して、秀吉は瞬く間に九州を平定して、薩摩の島津氏を降伏させ、戦国九州の戦乱は終息を迎えました。

戦国時代の博多と福岡の風景

- 戦国時代の博多は、東西の川と南の堀に囲まれた要塞都市でした。大博通あたりの中央道路は瓦敷きの舗装道路が走っていました(堺の町の環濠は秀吉により埋められましたが、博多の堀は明治初期まで残っていました)。

- 博多周辺部には、記録にも残らぬ多くの山城や塁が築かれていました。今でも福岡の山、丘陵地には山城の形跡が残されているところも。黒田藩の「筑前六端城」の多くは、戦国期の山城を改修したものだそう。

町割から博多の街づくりへ

戦国時代に戦火で荒廃した博多は見るも無残な姿でした。

九州征伐を終えた秀吉は、1587年に箱崎に陣所を置き、九州の国割りと区画整理事業「太閤町割」を行います。

これは博多の町を復興するためだけではなく、唐入り(朝鮮出兵)を見据えて博多を前線基地とすることが目的でした。

秀吉による太閤町割

焼け跡の整地等の復興事業にあたったのは石田三成、及び博多商人の神屋宗湛、嶋井宗室ら。

町割りの草案は玄蘇景徹(神屋宗湛の義兄にあたる聖福寺109代の住職)によって考えられたといわれています。

秀吉は博多の復興にともない、「九ケ条の定」により様々な決まりごとを定めました。例えば、博多の町に武士が家を持つことを禁止すること、博多廻船の保護、地子(地代)・諸役(労働奉仕)の免除、楽市楽座令などです。

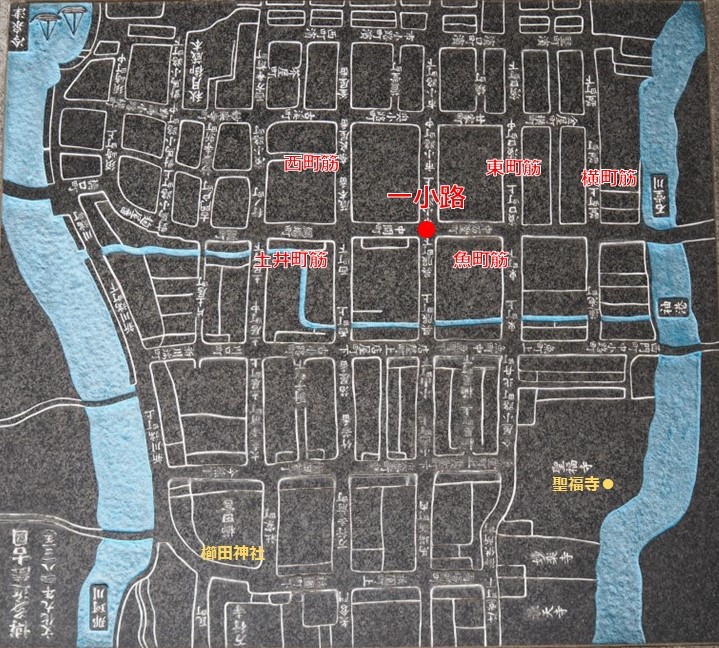

太閤町割によって復興した博多は、平安京のように道路が直交する整然とした街並みになりました。

市小路

市小路は、町割の際に基準の道として秀吉が最初に竿を入れた場所。一小路(いちしょうじ)を転じて市小路と呼ばれるように。

呉服町の交差点を中心にして、縦軸は南北へ、横軸は東西へ向かっています。

市小路を基準に、東に東町筋、西に西町筋、土居町筋、東西に横町筋、魚町筋が定められ、ここから町が作られていきました。

縦軸を南北として横軸を東西と定めたとされていますが、厳密にはかなり西寄りになっています。

大博通りを南北に見立て、真っすぐ線を引いていくと、北は博多湾から対馬を通り、やがて朝鮮半島(釜山あたり)にたどり着きます。

朝鮮半島(大陸)を意識した町づくりを意図しているかのようにも見えますが、もっと俯瞰で見ると、福岡市全体がその方角に傾くように平野(かつては海)を形作っています。

人間だけでなく土地そのものが、常に大陸を見据え、異国に思いを馳せ続けていたのでしょうか。

現在でも続く、味方のような敵のような複雑な思いを。

南北の道は、現在では大博通りと呼ばれ、博多駅から海へ向けてまっすぐ伸びる開放的な大通りとなっています。

博多駅から博多港までのおよそ2kmをほぼ一直線に結ぶ大博通り。片側4車線の広々とした車道の両サイドには、中層階のオフィスビルが建ち並び、都会の雰囲気です(航空規制のため、この街では超高層ビルの建築は禁じられています)。

東西の道は、現在の昭和通り。

空襲により当時の面影はなく、終戦直後の復興土地区画整理事業で整備されたのが現在の道路です。

名称の由来は、昭和にできた代表的な道路であることから(1969年の福岡市制施行80周年を記念した道路愛称事業により制定)。かつては「50メートル道路」とも呼ばれていました。

49の町をめぐる

博多の町は、戦国時代の後に人工的に整理されていったため、何かと縁起のよさそうな「意味づけ」がされているのが面白いところです。

まずは道の数。東西および南北の町筋(通り)の数は7つ。これは僧侶が身に着ける「七条の袈裟」になぞらえたと言われています。

町の数は49。秀吉が禅宗の七堂伽藍に例え弥陀の本願を込めた「七七四十九願」からの由来とか。

ちなみに、現代の町の単位は道で区切る「街区方式」が一般的ですが、当時は道に面した家が1つの町を構成しているという考え方でした(背割り方式。道を挟んだ向かいの家も同じ町内という考え方)。

49の町のいくつかは、今でも地名として残されたり、町名石碑によって場所が示されたりしています。

- 七番(竹若番、箔屋番、蔵本番、奈良屋番、麹屋番、倉所番、釜屋番)

- 七小路(金屋小路、市小路、奥小路、浜小路、対馬小路、古小路、中小路 )

- 七口(浜口、象口、竜口、川口、堀口、蓮池口、渡唐口 )

- 七堂(茅堂、奥堂、脇堂、普賢堂、辻堂、瓦堂、石堂)

- 七厨子(奥堂厨子、普賢堂厨子、瓦堂厨子、茅堂厨子、麹堂厨子、観音堂厨子、文珠堂厨子)

- 七観音(乗寺観音、妙楽寺観音、龍宮寺観音、聖福寺観音、東長寺観音、観音寺観音、乳峯

博多部は市小路を中心に南北流の考え方でしたが、福岡部(今の天神から大濠公園当たりの福岡城の範囲)はお城を中心に東西の考え方だったそう。

流という自治組織、実は今も残っている

また、数ヶ町~十数ヶ町からなる町の集合体(町組)を「流」として組織しました。流は自治組織上および行政上、町の上位行政区画でもあります。

- 南北縦筋:市小路流(呉服町流)、東町流、西町流、土居町流

- 東西横筋:魚町流、石堂流

- 博多川沿い:洲崎町流(大黒流)

- その後、厨子流、新町流(岡側、浜側に配置)と増え博多の町全体が「流」に属した。ただし、博多の中で「柳町」と「寺中町」の二ヶ町だけは流に属していない。

ふーん、昔はそういうこともあったのか…

ではなく、実は21世紀の現在も、この「流」の考え方ではなく息づいており、「世界遺産」にも関係しています。

今では行政上の意味は特にありませんが、博多松囃子や博多祇園山笠(無形文化遺産)といった行事は、この流単位で執り行われています。

ちなみに「流」という呼称は、小川や旗の当時の数え方に由来するという説や、黒田孝高故地の播磨国での池の数え方に由来するという説などがあるが、明確ではないとのこと。福岡在住の作家である東山彰良さんの作品「流」も関係ないようです(多分)。