水城とは、古い時代(7世紀)に出来た水のお城。

といっても、水でできたお城ではなく、モンサンミッシェルのような「水に浮かぶ」お城でもなく、水を利用したお城(城壁)という意味です。

長く真っすぐな土塁と水を湛えた外濠で敵の侵入を阻んでいました。

そんな水城のすごさを、21世紀の今は「空から」見ることができます!

水城に行こう! 水城を空から見てみよう

ナスカの地上絵的な目線で水城を見る

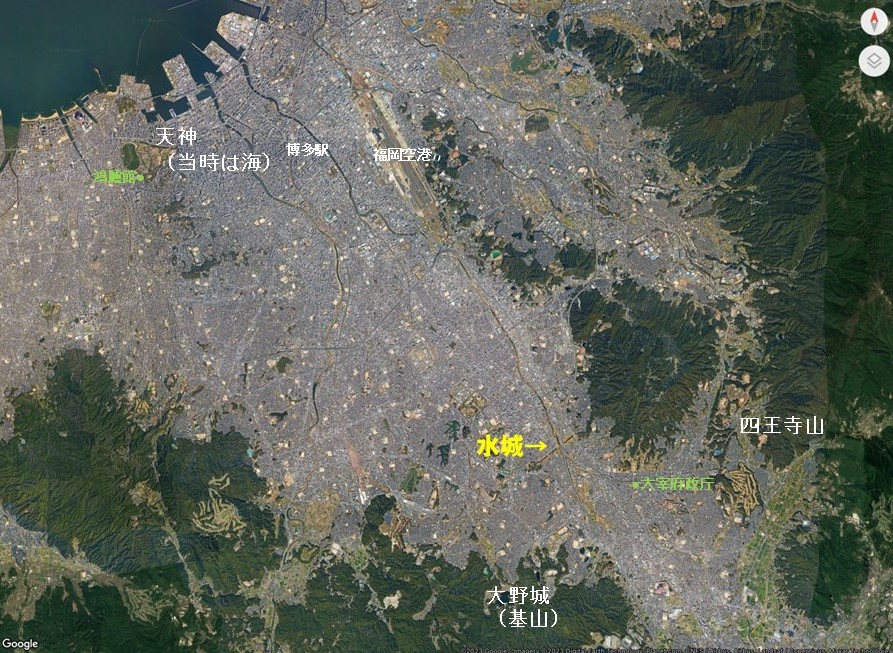

水城のあった場所は、今では住宅、商業地となり、九州自動車道が水城をぶった切り、過去の面影もなく…と思ったら、なんと、空から見ると今でも「すごさ」が確認できます。

では、さっそく自家用ヘリコプターで空から!…というのは難しいため、Googleの地図で見てみます。

航空地図には現在の福岡市の中心部(天神、博多)と大宰府が映っています。

水城は示した場所。真っすぐな「線」があります。

高速道路等で分断された箇所がありますが、1300年以上前(664年頃)には万里の長城荷も匹敵…するほどではないかもしれませんが、頑丈で立派な壁で、要塞で、城だったそう。

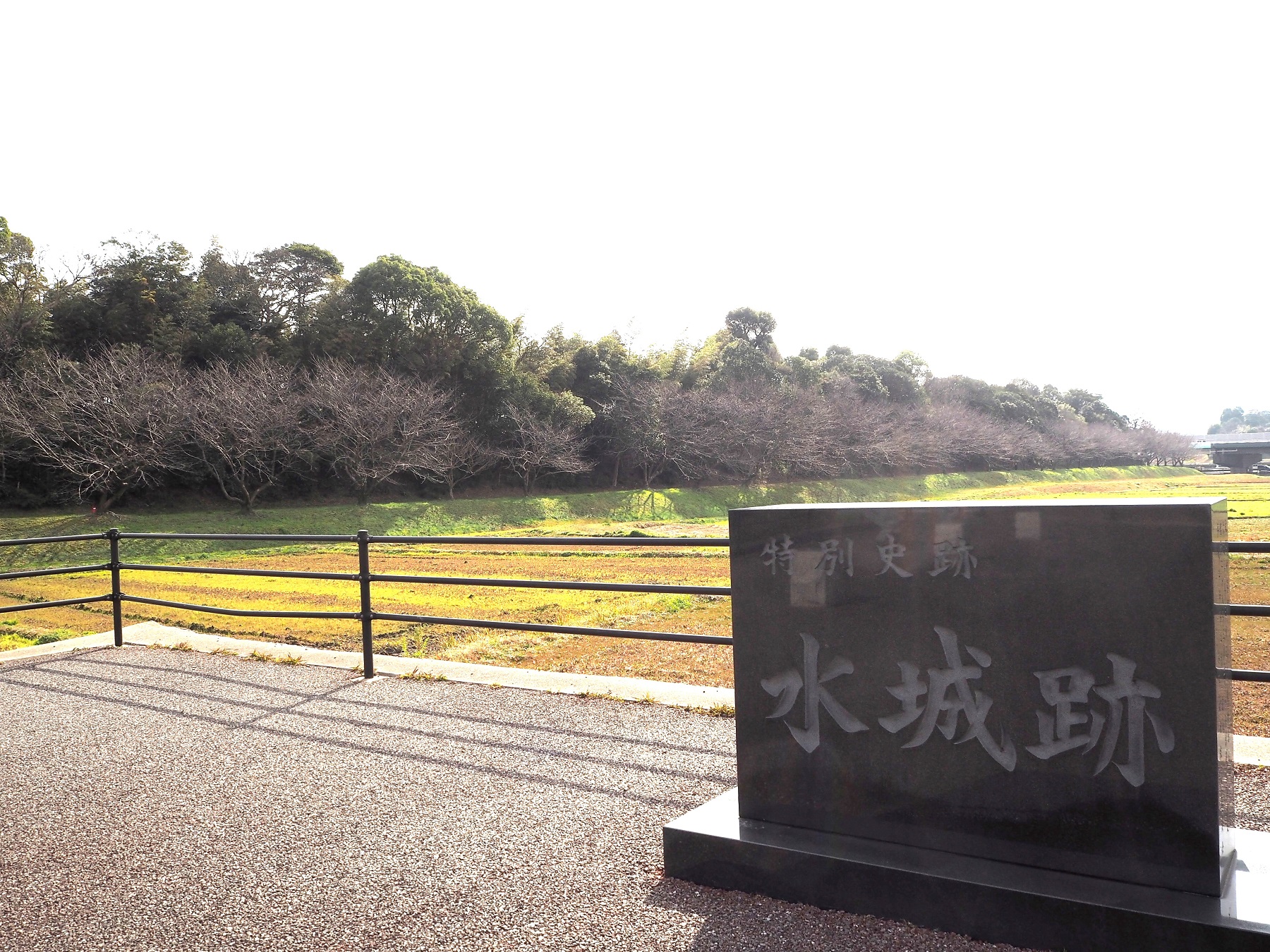

「水城」という「観光名所」に行ってみると、「水城跡」と書かれた石碑や案内版だけしかないように見えますが、それは規模がデカすぎるため。

例えば仁徳天皇陵とかナスカの地上絵なども、近くに行くとよくわからないのと同じです(ナスカには行ったことはありませんが)。

そもそも水城とは?

水城は、大宰府政庁を守るための要塞として作られました。

大宰府政庁は中国や朝鮮(当時の唐と新羅)からの侵略から国家を守るための、重要な行政施設。水城は異国や都からの訪問者が大宰府を訪れる際の「門」の役割を果たしていました。

水城の名は「日本書紀」のなかで、「また、筑紫国に大堤(おおつつみ)を築き水を貯へしむ、名づけて水城と曰ふ」と、記載されています。

なぜここに水城? その理由はちゃんとある!

昔の施設や都市は、必ずそこに作られた理由があります。

そもそも大宰府がここに作られたのは、この地が「攻め込まれにくく、かといって不便ではない」土地だったから。

今では随分宅地開発が進み、かつてとは少し地形が変化していますが、それでも航空写真を見ると、はっきりとわかります。

平野は上から見ると、左に傾いた砂時計のような形をしています。

その砂時計のくびれ部分は二つの山(四王寺山/大野山、基山)が形作り、自然の要塞として東西を守ります。

水城は東西の山の一番狭いくびれ部を塞ぐ形で造られました。

ちなみに南側には広ーい平野が広がり、やがて「吉野ヶ里」にたどり着くのですが、そちらからは地理的に外部から攻め込むのはちょっと難しいため、頑強な要塞などは作られていないようです。

このように大宰府と水城は自然の造形を利用して作られたのです。

小水城と言われる場所も

水城の西方に、丘陵の間を塞ぐ複数の小規模の土塁遺構があります。春日市には天神山と大土井が残っており、水城と一連の構築物と言われています。

基山町にも、基肄城に連なると考えられる関屋土塁跡やとうれぎ土塁跡があり、これらは小水城と呼ばれています。

大宰府へ向かう道

大宰府の主な役割は外交や国防です。水城へ向かうためには2つの道があったとされています。

西路は、外国からの訪問者のための道

西門は3回改築されていた!

1回目は… 堀立柱の礎石(664年に国防を目的として)

2回目は…桜門(海外からの使者に対し、国力を誇示するため?)

3回目は…国防的な門に(大陸との政情不安で改築された)

外国(大陸や朝鮮半島中国・朝鮮)からの訪問者たちは外交施設であった筑紫館(のちの鴻臚館)で出迎えられ、そのことを大宰府に知らせるため、使者が馬に乗って、西路を全速力で駆け抜けたそうです。

なるべく早く大宰府へ向かうため、ほぼ一直線の真っすぐな官道が福岡平野を貫いていたそう。

道の幅は最大10メートル。両脇には側溝が掘られ、路面はアスファルトのように硬くなり、とにかく「早く快適に目的地に向かう」ことだけを考えて作られていたようです。

筑紫館と大宰府の間は約16キロメートル。政庁が設置された当時は、天神も博多もほぼ海で、今とは全く違う風景でしたが、この距離そのものは今も変わっていません。

16㎞の距離を馬が時速50㎞で駆け抜けたとすると、15分弱で到着する計算に。意外と早いです。

ちなみに今は、車で30分近くかかります…

鴻臚館から大宰府への道は、磐瀬駅(野間あたり)から大橋、春日公園、そして水城の「西門」、大宰府政庁の正面中央(朱雀大路の南端へ)と続いていたそう。

ちなみに磐瀬駅から唐津方面へ向かうルートもあったとか(今の大池通り)。

沿線には寺院や官衛も配置され、西門からは大野城山裾に国分寺七重の塔や政庁の甍が見えたと言われています。

門の両脇に石垣があったという説も。

大宰府までの道の側溝からはクルミやヤマモモの花粉が検出されており、奈良時代には旅人の「非常時の食料」になったり、木陰で休憩する場所にも利用されていたとか。

訪問者たちは大宰府へ向かう道中、「日本にもこんなに立派な建物があるのだな」「こんなに快適なんだな」と思っていた(思わせていた)のではないでしょうか。

今でも、何かのイベントがあるときや、要人を迎える時は、その部分だけ立派な道路や施設を作ったりすることもありますが…(考えていることは今も昔も変わりませんね)

道のりは平たんな道が続き、それなりに快適な旅を楽しめた…かもしれません。

大陸からの多くの文化や宝物などは、この道を通って日本に伝わりました。

まさに「筑紫は国のまほろば」です。

東路は、都から大宰府へ赴任する官吏たちのための道

奈良・平安時代には、都と大宰府を結ぶ主要道路として、都から赴任した役人など多くの人が往来しました。

官人たちは都から水路で博多へ行き、15㎞以上の道のりを経て大宰府に向かい、水城の門で出迎えられ、また送り出されました。

東門を入ると南東へ約1.2kmで太宰府条坊。

東門から筑前国分寺に至る道も造られていたそう。東側溝は日田街道と重複しています。

今でも残るほどのみずきの造り

昔々の土で作った要塞なんて大したことはないのでは…いやいや、恐らく当時の最先端技術を用いたすごい造りだったようです。

- 立派な城壁

- 全長約1.2km、高さ9m(3階建てのアパートくらいの高さ)。

- 二段構造の台形になっており、下成土塁の基底部の幅は約80m、上部の約25mの土塁。幅77mの平坦な土塁の上に幅23m、高さ5mの台形状の土塁(上成土塁)が作られている。

- 土塁の基底部を横断して木樋が埋設されていた(長さ79.5m、幅1.2mm、高さ0.8m)。

- 立派な堀

- 堀の(外側/博多側)の幅は60m、深さは4m!

- そこに水がなみなみと蓄えられ、敵の侵入をシャットアウト!

- 土塁の博多側の現水田面より5m下に、幅60m×深さ4mほどの外濠が存在する。

- 単に土を盛り上げただけではない凝った造り

- 敷粗朶工法:土塁の下に樹木の枝葉を敷き、基礎の滑りを抑えている。作った時期は初夏(5〜7月)と言われている(落葉樹に葉が付いている、果実が未成熟、葉の大きさ、といったことから)

- 版築工法:質の異なる土を交互に突き固めている

水城の栄光盛衰…からの今!

水城は、国防の役目が薄れた後も、大宰府と鴻臚館を結ぶ、儀礼的な外交の主要道として8世紀後半まで機能していましたが、大宰府の役割が衰退すると廃れたそう。

門は平家物語の記述から1183年までは存在していたようですが、元寇について記された「八幡愚堂訓」には「礎石があるのみ」と記され、どうやら13世紀には消滅していたようです。

江戸時代には、街道沿いに礎石が一つ残るのみだったそう。

現在は、「水城跡」という石碑や資料館が作られて観光地化していますが、誰でも(Google Mapを使っての)空からの旅ができるようになった今、現地で散歩するだけは伝わらない、本当のすごさを感じることができます。

今の水城跡では何とも風情のある真っすぐな小径があり、四季折々に様々な表情を見せてくれます。