「後漢書 東夷伝」が語る「奴国」とやらはどこに?

日本の国宝の一つである金印。

そこには「漢委奴国王」の文字が掘られており、金印に記された「奴国(なこく)」とは恐らく「後漢書東夷伝」にも記されている「奴国」と同じである…というのが、現在の一般的な解釈です。

日本史上、最初に登場する「文字資料」はこの奴国についてなのです。

では奴国はどこにあったのか。

それは後漢書東夷伝の続編に書かれています

…ということはなく、残念ながら文字での情報は見つかっていません。

ただし、単純に考えるといくつかの場所に絞られてきます。

奴国の場所を推理する

奴国があった場所は、いくつかの条件を満たしていると思われます。

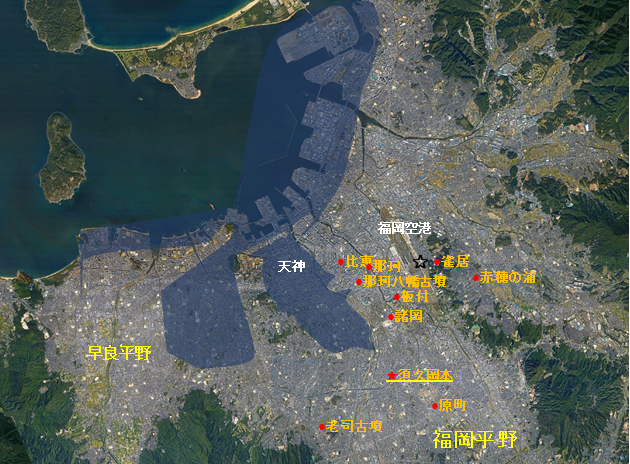

となると…「福岡の平野」が奴国の最有力候補として考えられます。

ただし、その正確な場所は、現在のところ不明です。

弥生時代の王はどうやって決まったのだろう…

現在では、リーダーを決めるためにすることと言えば、「選挙」が一般的ですが、当時ももしかしたら選挙のようなものがあったのかもしれません。「候補者」が複数いたら、「Aさんがいいと思う人」「Bさんがいいと思う人」を民衆に聞いて、多かった人が「長」となる…

いや、どちらかというと、優秀な者、力の強い者、皆に慕われる者、人々を支配したい者、年長者…つまり何となく「人の上に立つ人」が自然の流れで生まれてきた気がします。

とにかく人間社会には、人々をまとめ、おさめて、時には近隣との諍いから守るためのリーダーがどうしても必要なのです(ワンコやお猿などもそうですが)。

小さな集団(ムラ)は、周辺の村と戦いや融和を繰り返しながら、さらに大きくなり、「クニ」になっていきました。

須久岡本遺跡(奴国の丘)

奴国だったのでは?と言われている場所の一つが、須久岡本遺跡(奴国の丘)と言われている地区です。

(須久岡本遺跡は、福岡県春日市に所在する、弥生時代を中心とする60以上の複数遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)の総称)

なぜなら、上記の「奴国の条件」をすべて満たしているからです。

地形的な条件は完全にクリア

須久岡本遺跡は、福岡平野の背振山地と三郡山地との間の開けた場所に位置し、背振から流れる那珂川と、三郡山地から流れる御笠川に囲まれています。

今ではこの辺りはだだっ広い平野に、交通量の多い道路や店舗、住宅など、「都市部から少し離れた賑やかな郊外」の景色となっていますが、かつてはこの辺りまで海でした。博多湾が大きく内陸に入り込んでいたため、大陸との交流も容易だったことでしょう。

とりあえず「奴国の条件」はすべてクリアしていると言えます。

少なくとも「それなりのクニだった」ことがわかる遺跡

また、ここでは数々の遺物が「これでもかっ!」というくらい発掘されています。

数々の王墓と副葬品、青銅器やガラス製品の工房の跡など、奴国であったかどうかは別にして「かなりの権力を持った王がいた、それなりの規模を持ったクニ」だということは明らかです。

夜明けから日暮れまで、人々は作物を耕し、ある者は工房で青銅器などの制作に励み、ある者は彼らを指揮し、そこを王が時折見て回る…

そんな光景が、繰り広げられていたのではないでしょうか。

奴国の丘から歴史のかけらを探してみる

須久岡本遺跡は、今でも丘陵地になっています。

緩やかな傾斜を登り、奴国の丘と名付けられた台地に立ってみると、空はどこまでも高く青く広がっています。

かつては田畑や木々広がり、土と木材でつくられた簡素な家々が点在していたであろう場所には、今も人々が日々の暮らしを営んでいるのが見えます。

二千年もの時を超え、すべては変わり果ててしまったように思えても、丘に立つと不思議と時がリンクしている気がしました。

文書に残され、そして金印が実在していることは、結局何を示しているのでしょうか。

たまたま、大陸が保有していた遺物に「奴国」と書かれていた。

たまたま、それが発掘され、現在を生きる人々の目にさらされた。

たまたま、奴国は福岡である可能性が高かった。

また、「奴国はあった」という事実は、「奴国以外の国はなかった」ということにはまったくつながりません。

大陸の文献には現れるが、北部九州の地名がちらほら現れますが、それは大陸の人々の探求の限界、あるいは興味の限界であっただけかもしれません。

福岡市と千葉市と和歌山市があるように、奴国「も」あっただけのことかもしれません。

文献に記載されていないか、あるいは残っていないだけ、といった可能性も十分にあるのです。

遺物は望遠鏡のレンズのようなもの。そこを通して過去の一部に近づけます。

レンズが捉えない部分に、もっと重要な事実が隠されているのかもしれません。

ここにあった大国は、果たして本当に奴国だったのか、金印を授与されるほどの権力を持っていたのか…

それは今のところわかりませんが、今も変わらぬ広い青空は、答えを知っているのでしょう。

君の「ナ」は…と呼ばれていたとしたら、そこに「名」が生まれる

金印に掘られた「奴」の文字の呼び方は「ナ」だとされています。

2000年も前の文字、本当に「ナ」と呼ばれていたかどうかは、実は定かではないようです。

けれど、「ナ」という呼び方は正しい気がします。

そうだったらいいのになと願う。

と言っても、今更わかるべくもないので、なあなあでよい気もする。

なんとなくね…

「ナ」の発音は、「曖昧だったりよくわからなかったりするときに、思わず口を突いて出る音」なんですね。

一方、私たちにとっても最も大切なものとして、今も使われています。

ナとは現在では「名」に当てはめられた読み方。それを与えられた時、人もその他の生物も鉱物や星々であっても、すべては存在として私たちが意識するものとなります。

「曖昧なもの」が、「ナ」によって、確固たる存在にしてくれるのです。

物事を文字であらわす、感情を言葉にする、物に名が付く…すると、それらはくっきりとした輪郭を浮かび上がらせます。

スポットライトを浴びたように、他のものとは区別されます。

そして、それ以外のところには影が出来ます。

「ナ」という言葉は、曖昧だった何かを区別し、やがては差別や階級なんかも生み出していった…

もしかしたら古い古い時代には、国の名前などは明確に存在せず、とりあえず口をついて出た言葉「ナ」がクニの名前にもなった…そんな気がします。

渡来人の誰かに「ここは何という場所か」と尋ねられ、「ナー」と答えたらそれが場所の名前になった、という具合に。

だから「ナ」国だったのでは、と思うのです。

最古の文字資料と言葉の力

ところで、文字ではっきりと明記されている「奴国」ですが、これは大陸(今の中国)の書物に記されていたものです。

その他にも、大陸には日本について記した古い書物がいくつか残っていますが、日本では文字が普及し始めたのは六世紀ごろのことになります。

それ以前、日本では誰が活躍し何をしていたのかは、あちこちから発見される様々な遺跡や遺物たちに聞くしかありません。そこに文字はありませんが、最新の解析技術を持って分析し、それらが暮らしていた時代や、伝えられた場所を概ね推定していくのです。

文字がない時代、言葉は魂そのものでした。

事実であれ、個人が心に秘めた感情であれ、言葉にすればそれは、発した人物から独立して存在するようになります。

言葉は今でもその効力を失っていません。

「あいつがにくい」と言葉にした瞬間、あいつは「敵」になり、「彼女が好きだ」とつぶやいた瞬間、それは「恋」になります。

実体のない「感情」であっても、それが「嘘」であっても、言葉をかぶせてしまえば、それが「事実」だとされてしまうことも。

だから、なのかもしれません。

言葉を怖れ敬っていたこの国に、黎明期の文字資料が存在しないのは。

言葉は便利である面、真実を歪めたり思いもよらぬ影響を後々にまで与えてしまいます。

ほんのひとかけら残された文字は、言葉を尽くすよりも真実に近づけてくれるのかもしれません。