博多祇園山笠

博多の街に夏が来る!

6月中旬、夏はまだ訪れていませんが、博多の街はそわそわと落ち着かなくなります。街のあちこちで、山小屋が作られる音が響きはじめます。朝は何もなかった場所に夕方には骨組みが出来上がり、少しずつ祭りの準備が整えられていき、華やかな「山」が現れます。

7月1日から15日まで行われる行事「博多祇園山笠」が夏の暦をめくります。

山笠は、博多の総鎮守「櫛田神社」に山笠を奉納する神事。1241年(鎌倉時代)に博多に流行った疫病の退散のために、博多に承天寺を開いた聖一国師が、人々の担ぐ施餓鬼棚という板に乗って祈祷水を巻いたのが始まりとされています。

その後、政情不安で国が禁じた1872年、戦争で中断した1045年など、存亡の危機もありましたが、現在まで脈々と受け継がれています。

福岡に住んでいても、山笠には関心のない人は多いですが、私は山笠が好きです。なので、ここで山笠の魅力をまとめてみたいと思います。

博多祇園山笠のスケジュール

7月1日 お汐井とりと飾り山笠のお披露目

行事の始まりは「お汐井とり」。山笠の安全を祈願します。

東区の箱崎浜に締め込みに法被姿の男衆が揃います。梅雨明けしていない空を写した海は濁り、風も水もまだ冷たい中、浜辺は熱気で溢れています。男たちは沖に向かって柏手を打ち、一礼して海に入り、波打ち際のお汐井(清めの真砂)を「お汐井枡」や「てぼ(竹製のかご)」にすくい入れます。お汐井は舁き手が体や山笠台に振り掛けたり、舁き山に吊したりなどして使用します、山笠の季節だけでなく、一年中、玄関や店先に置いて使うところも多いのです。

この日から、飾り山も公開されます。原則として山車は7月1日から15日早朝までの限られた期間しか飾られません、櫛田神社では一年中その艶やかで豪華な姿を見ることができます。

男と女の山笠

山笠に参加できるのは、子供を除くと男性だけ。女性の役目は、山車をかく練習や集会や忙しい男性を叱咤激励しながら支えること。山笠では男と女の仕事がはっきりと分けられています。

と書くと、女性は日陰の存在のような印象にも聞こえますが、博多のおなごは「陰」に甘んじたりなんかせんとよ! 突っ走ろうとする男性を上手に操るっちゃけん!

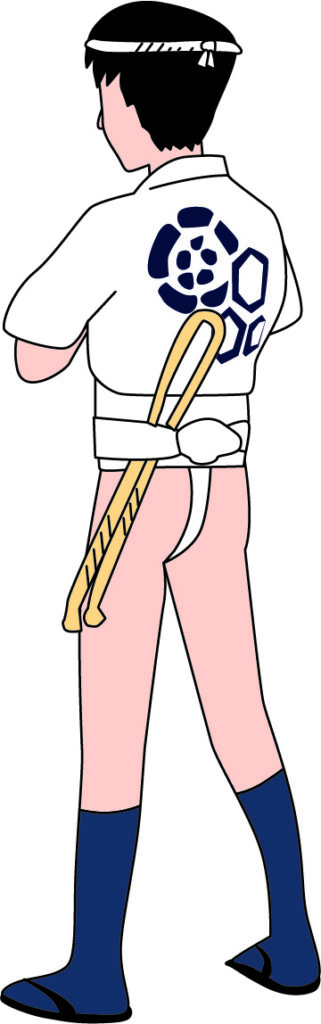

法被姿の男たちを電車やレストランやバス停で見かけるようになるのも、この時期ならでは。長半被は、丈が膝ほどまである長めの半被で、博多の街では山笠の期間中に限って「正装」とされています。正装だから、結婚式でもお葬式でも着用可。街で買い物をしたり、観劇したりする人の中にも、この長半被姿の人が混じっています。さすがにしめこみに水半被(腰の辺りですそをしばる短めの半被)でうろつく人は見かけませんが。

山笠の期間中、いろいろなしきたりがありますが、「女性を断つこと」もその一つ。男尊女卑だと言われそうですが、一年のわずか二週間ほどの間、博多という小さなエリアにこういう習慣があるのは、大切な伝統です。

またきゅうりも禁じられています。一緒に食事に行ってサラダなどにきゅうりが入っていたらつまみ出すほど。理由は、祭神・祇園様の紋がきゅうりの輪切りと似ているためだとか。

のぼせもん

祭りのスケジュールは厳密に決まっています。重要な行事の日が必ずしも休日と重なるとは限りません。では、参加する男性陣の仕事はどうしているのか、というと、「両立する」しかないのが事実。

この時期が来ると、そわそわし出す人のことを「山のぼせ」といいます。

私が以前勤めていた会社では、「山のぼせ」の課長がいて、山笠の期間中は特別に早退を認められていました。認められていたというより、会社としては仕方なくそうしていた部分もあったのですが。この点については会社によって理解度に差があるようです。

7月9日:全流お汐井取り

10日から動き出す舁き山笠を控え、各流れの全員が参加します。

流とは、山笠を行うそれぞれのグループ(区域)のこと。全部で8つあります。本番(追い山)で走る順番は、毎年繰り上がる形で変動します。トップグループは、その年の「一番山笠」と言われます

7月10日 山が動く

流ごとに区域内を舁いて回ります。 山車の重さは約1トン、それを26または28人で担ぐのです。

おいさ、おいさの威勢のいい掛け声が町中を駆け巡ると、博多の町に夏がやってくるのだと胸が高まります。

7月11日 朝山(祝儀山、縁起山ともいう)

各流が午前5時から6時にかけて流舁きをおこない、夕方には区域外まで出向いて山笠を舁きます(他流舁き)

7月12日 追い山ならし

追い山のリハーサル。走る距離は4kmで本番より短い。

7月13日 集団山見せ

午後3時30分から行われる山見せは、祭りの期間中で唯一、舁き山笠が博多と福岡を分断する「那珂川」を超えて「福岡部」に入るもの。

そもそも山笠とは、福岡の中でも福岡市、さらには博多区の一部のみで行われる行事。福岡市はかつて、大きくふたつに分けられていました。商人の町である博多(博多駅周辺、中洲など)と城下町である福岡(天神など)。「博多」の行事である山笠は、那珂川を越えることはありませんでしたが、集団山見せは福岡市の要請で1962年に始まった、比較的新しい行事です。

台上がりには福博の名士が上がるのですが、子供の頃、祖父が山笠の山車の上に乗る「台上がり」をつとめたことがありました。まだ私が3つくらいのとき、山笠の衣装を身につけて、すまし顔で写っている写真も残っています。市内とはいえ、博多区から離れた地域にいると、山笠とのかかわりはそれほど深くないのですが、「福岡部」に住む私が山笠好きなのは、そのためかもしれません。

7月14日 流舁き

夕刻から行われる本番直前の最終調整。

7月15日 山笠のクライマックス「追い山」

「櫛田入り」をして山車を奉納する山笠のクライマックス「追い山」。追い山では8つの流れ(山車)が順番に「櫛田神社」に入り、その後博多の町を駆け巡ります。

山笠はテレビでも見てもそれなりに迫力はあるのですが、生で見るときの感動には勝てません。私の人生の中、生で「追い山」を見たのは3回だけ。それには「時間」と「日にち」の問題があります。追い山が走るのは、7月15日、朝の4時59分。15日は休日とは限らないため、なかなか「思い立ったら行く」といった身軽な動きがしにくいのです。

最初に見に行ったときは、女友達二人と一緒でした。

山笠の要領が全くわからず、夜中の12時くらいに待ち合わせして、「櫛田神社」近くの道路で夜を明かしました。

20代前半でしたが、こんな夜中に女の子が出歩いて…も全然怖くありませんでした。櫛田神社あたりは既に法被に締め込み姿の人たちや見物客でにぎわい、真夜中とは思えないほどの賑わい。博多の町にはこんなにたくさん人がいたっけ? と思うほどの人の数。普段ならひっそりと眠りについている時間帯に、ただ山笠に参加するために、山笠を見るために押し寄せる人たち。

闇の中、櫛田神社の近辺だけは煌々と照らされています。山笠の模様を伝えるメディアも押しかけ、テレビカメラのライトだけも半端ではありません。

まだ祭りは始まっていないのに、法被姿の男たちの勢いのいい掛け声が響き渡ります。

大変だったのは、次第に襲い来る「睡魔」と「疲労」と戦うこと。もちろん、若さが武器になってこういう「敵」を倒してくれましたが、それでも朝の4時くらいになると、疲れはピークに達し、周囲の雰囲気も盛り上がってきて、もう何が何だかわからんような、妙にハイな状態になったり。

翌年は、学生時代の友人数名と、トランプなどしながら夜を過ごしました。といっても、友達の友達、いわゆる初対面の人も数名いたのですが、山笠の熱気に押され、すぐに打ち解けていました。

最後に行ったのは夫と。もう「若くはない」年齢だったので、夜中から待つ元気はなく、朝の3時半頃起きて、ギリギリの時間帯に行きました。山笠の日は早朝から「山笠地下鉄」「山笠電車」なども走るので、実はこの時間がベスト。広島生まれの夫も初めてみる山笠の熱気に驚いていました。

午前4時59分

午前4時59分、闇から光へ、眠りから目覚めへ、バトンが渡される。

夜の間に蓄えられたエネルギーが終結し、地を轟かすような熱い思いの塊となって一気に噴き出す。

誰も寄せ付けないような緊張したムードと厳粛な雰囲気、それを打ち破るときの「いやあ~!」という掛け声。

泣きます。感動します。全身鳥肌が立ちます。

まだよちよち歩きの子供はお父さんに肩車されて、少し大きい子供たちは手をつなぎあいながら、大人の後に続きます。

7年に一度しか来ない一番山笠は、山留めから櫛田神社に入ります。

博多祝い唄

実は、一番山笠にしか許されていないことがあります。それは『博多祝い唄』を歌えること。

手ぬぐいを取って男衆が歌うこの歌は、まだ暗い早朝の博多に響きます。

「祝いめでた」は山笠のときだけでなく、おめでたい席や色々な集まりの揚で最後の締めとしてよく唄われますが、山笠の場面で聴くと、とても神聖な歌に聴こえます。

博多祝い唄

祝い目出度の 若松様よ 若松様よ

校も栄ゆりや 葉も繁る

エーイショウエ エーイショウエ

ショウエー ショウエー ションガネ

アレワイサーソー エーサーソエー ショーンガネ

歌いあげると、再び山車を担いで、沿道から勢い水を浴びせかけられながら、博多の街に飛び出します。以降、5分間隔で流が櫛田入りし、玉留めから清道旗を回って玉垣を出るまでを計るのです。一応タイムレースですが、早かったら何かのご褒美がもらえるとかそういったものではありません。けれど、この日のために練習を重ねた男たちの「意地」が炸裂して、すごい迫力!

山車はあらかじめ決められたルートを走りますが、その一つが「承天寺」前を通る道。承天寺の聖一国師が病気退散の祈りを込めて水を撒いた、というのが山笠の由来となったとされていますが、国師の生家(駿河国:静岡県)のそばに流れる川の水を聖水として、承天寺で各流れの山笠に掛けるのです。

神社に奉納された山笠が、お寺で感謝を捧げる、という、ここも感動する場面。

博多の町を駆け巡った山は、須崎町にある「廻り止め」でゴールを迎えます。

上川端

さて、とにかく感動の涙でいっぱいになる追い山ですが、実は「笑える」シーンもあります。山笠には八つの流れがありますが、うち7つは山笠の期間中飾られていた「飾り山」では走りません。かなり大きなものになるため、これをこのまま担ぐことは不可能なので、4m50cm以下の追い山用の山を担いで走ります(電線にひっかかったりするため)。

けれど、唯一「飾り山」を担いで走る流れがあります。それは8番山笠の「上川端通」。マリーアントワネットの髪形を思わせるほど、めちゃくちゃ「盛られて」います。その姿がどーんと登場すると、ざわめきと笑いが広がります。この山には滑車がついているのですが、さすがにこれで街を駆け抜けるのは不可能なので、櫛田入りが終わったらじわじわと小さくなっていきます。これが、何ともユーモラスなのです。ちなみに、昔は飾り山を担いで走っていたそう。

博多手一本

すべての山笠が櫛田入りを終えたあと、櫛田神社境内の能舞台で荒ぶる神を鎮める神事として『鎮めの能』が行われます。そして、祭りの最後は『博多手一本』が締めます。

「博多手一本」は、物事が終了したり、締めくくりがついた時に、双方が了解したという意昧を込めて行う博多独特の手締め。手を打つ回数は、関東(3-3-7) に比べ、2-2-3と少なく、速度もゆっくりしています。飲み会の最後にやることも。

博多手一本

イヨー シャン シャン

ま(も)ひとつしょ シャン シャン

祝うて(よーと)三度 シャン シャン シャン

時代を経て山笠の形式も少しずつ変わってきているらしいですが、「受け継いでいく、伝えていく」という心だけはずっと残していてもらいたいと願っています。

「山笠が終わると福岡は本格的な夏を迎えます」というのは、この時期の福岡のメディアの決まり文句。

暑い、暑い、夏がやってきます!!